中国戏曲创作的三大趋势

作者:365bet亚洲体育日期:2025/10/30 浏览:

作者:桂楠(中央戏剧学院戏曲系讲师)

戏曲作为一门综合艺术,善于表达情感,具有高贵、宏大、深邃的审美品质。它是最能表达时代精神的艺术形式之一。近年来,中国戏曲新剧目不断涌现,达到了自20世纪50年代、60年代以来的又一个创作高峰。回顾中国歌剧的发展史,如何让几百年前诞生于欧洲的综合艺术闪耀东方舞台,讲好中国故事,一直激励着中国歌剧人不断探索。

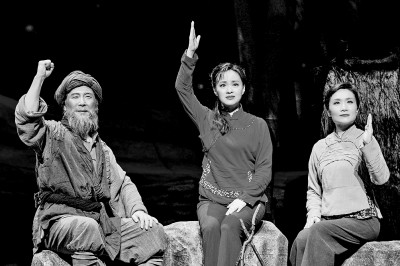

歌剧《党的女儿》剧照及资料照

建立独特的审美风格

近年来,民族歌剧的创作逻辑除了延续经典民族歌剧的伟大传统、坚持现实主义原则外,在创作方面也走出了一条诚信创新的道路。旁白、音乐和舞台美。

革命历史题材民族歌剧的创作体现了英雄人物塑造更加丰富、立体化的趋势。例如,《派对女孩》创新地将八分钟“满屋子”的春景融入到行刑场景中,给了主角充足的空间来表达内心的情感。这首咏叹调表现了“党的女儿”田玉梅的不畏死亡、对敌人的怨恨、对人民的执着、对光明的渴望、对悲惨岁月的追忆、对女儿的不舍等复杂的情感。又如《沂蒙山》,通过海棠、林盛、孙九龙等人物的命运交织,构建了多层次的叙事网络。剧中,无论是夏河怀抱婴儿牺牲,孙九龙慷慨赴死,还是林盛的剧情设计与敌人同归于尽,亦或是小山子主动引诱作为敌人,革命叙事保持了史诗的分量,同时坚持真诚的人。

在音乐语汇方面,民族歌剧勇于探索,采用了更为系统的音乐重构方法,取得了令人满意的效果。例如,在《沂蒙山》中,以山东民歌《沂蒙山小调》为主要音乐素材,在多个章节中进行划分和运用,使剧中人物的情感更加富有层次,为人物增添了地域特色。在铺天盖地的希望《杜鹃花》和咏叹调《送别亲人》中,器乐和声乐完全结合在一起,创造出令人惊讶的悲剧效果;独唱《你在家乡等我》与红军合唱《送别亲人》构成了一个具有相同民族背景和宏大交响色彩的声音空间。新创作的《冰山上的客人》包括原歌剧的音乐和该剧的基调一般都是同名经典电影。其中,经典的四声部重唱《今夜无星光》根据不同的情绪,采用不同的调式变化和灵活的节奏,让四人独特的声音穿插在剧中,营造出强烈的艺术感染力。

传统戏曲往往有写实的场景,但现在的作品注重舞台技术的综合运用,创造富有想象力的舞台。例如,国家大剧院版《洪湖红卫兵》整个舞台形状像一艘船,以幕布为帆,数十米长的缆绳从舞台舞台到观众席从上到下延伸。当序曲响起时,四位红卫兵拉动了礼堂内的缆绳,幕布“帆”卷起,预示着这个故事发生在洪湖之滨。舞台上方不是普通的幕布,而是一波又一波的幕布。天空由一个大卷轴组成。舞台地面投影呈现出一波又一波的湖面,营造出“洪湖千里,荷田深处”的意象。 《李清照》舞蹈舞台设计融入了宋代美学,利用动态雨幕、水景和灯光投影营造出诗意的空间。它将李清照诗中的意境、生活事件和内心情感进行视觉上的“翻译”,创造出充满诗意的流动的戏剧空间,真正实现了“人、词、景”的统一。

当前,民族歌剧的创作更多地追求具有审美深度的艺术建构。通过叙事结构的重构、音乐语汇的系统变化、舞台美学的形象表达等,逐渐建立起独特的艺术表现方式。

歌剧《李清照》包含文件图片

当地的风景活动特征 文化意识

早年,一些西方创作者运用中国元素创作歌剧作品。例如,意大利作曲家贾科莫·普契尼在《图兰朵》中以《茉莉花》的旋律作为背景音乐,营造出东方色彩。法国思想家伏尔泰曾根据中国元剧《赵氏孤儿》的故事创作了五幕悲剧《中国孤儿》,将启蒙思想内容包裹在东方故事的外壳中。随着戏曲艺术在中国的发展和成熟,越来越多的创作者开始用本土视角讲述自己的故事。这种探索不仅仅是将中国文化作为创作元素纳入其中,而是走向文化基因的深度编码,体现了中国戏曲创作的文化自觉。

2011年国家大剧院版《赵氏孤儿》是西方交响乐与国剧有机结合的代表作。该剧的创作视野聚焦于“舍生取义”的中国传统精神。情节设计注重描写人物内心情感,制造戏剧冲突。音乐融合了中国传统音乐的五声音阶和半音阶模式。以宫、商、角、征、羽为主的五声调式,具有东方质朴、庄重的态度,为春秋悲剧奠定了深厚的邪教基调和独特的民族认同。半音阶是西方歌剧音乐中表达复杂情感、内心冲突和戏剧张力的有力工具。它的介入打破了五声音阶风格空间相对流畅、稳定的声音,准确地描绘了程婴在伟大伦理选择下的痛苦、纠结、恐惧和牺牲。比如剧中的主题音乐《摇篮曲》,就采用了《诗经》的“反复重复”的方法,既保留了东方之美,又符合当代审美。

这一创作创新在广州大剧院制作的《马可·波罗》中得到了进一步的拓展。该剧以马可·波罗沿着丝绸之路穿越古代中国为主要情节。五个场景融合了西方古典音乐、西洋音乐、江南丝竹、蒙古呼麦四种音乐风格,展现出层次之美。全剧的大爱也集中在高潮唱段“你有未来,别人有明天”,展现了中国传统文化的和谐和谐。对理想的追求带来美好的世界观。

当代歌剧创作的文化自觉还体现在对时代要求和当代社会的传递上。例如,《林徽因》并不拘泥于肤浅的传奇故事,而是深入探讨了中国人的精神世界和人生价值观。以林徽因、梁思为代表的知识分子群体。以人生选择和文化使命为主线,构成了林徽因夫妇留学英美后回到祖国参观佛光寺、应县木塔等中国传统建筑后的不懈探索。剧中,林、梁横跨东西方,以全球视野重新发现和保护国家的文化瑰宝,提出了知识分子必须具备的使命。

可以说,当前的中国戏曲创作不是西方艺术的简单运用,而是中华优秀传统文化在互学互鉴中的创新表达。

传统与实验的共生

当代前卫实验戏剧因形式创新的浅层追求而腐化,因艺术本体的哲学腐朽而加深。中国戏曲创作不断前行对散文的探索,特别是将现代经典改编成文学。

以鲁迅的文学改编为例。 1981年,《悲伤》开启了文学经典运作的大门。二十多年后,2024年的北京室内歌剧第二季,推出了五部鲁迅文学改编的新作品。它们不再是原作的简单复制品。导演易黎明用音乐来演绎火热的情感。在由大华电影院改造而成的剧场里,观众通过七个玻璃空间封闭起来,如同行走在鲁迅建造的宇宙迷宫中。工作时,PIPA与电子音效碰撞,演员们如洪水般在礼堂周围爆发。这种对传统观看关系的解构,将观众拖入眼帘的思想风暴。例如,《老子从孤独中走出来》改编自鲁迅《新故事》中的短篇小说《离开孤独》。舞台就像一个艺术博物馆时间和空间的折叠。当老子戴着鸭舌帽、怀着破旧的布鞋出现在舞台上时,五声音阶在保温杯和算盘的碰撞中被打破。舞台上散落的共享单车和旧算盘构成了荒诞的互文。实时股市数据在电子屏幕上滚动,与背诵《道德经》的孤独男声形成鲜明对比。这种古代和现代语法阶段的错位创造了一个强有力的批判性对话时间和空间。

中国戏曲的前卫实验就像一场跨越时空的文明对话。讲故事不再是单一的目标,而是通过思想碎片的分割不断重建艺术与现实的对话。 《雷雨》把周公馆的客厅变成了流动的玻璃迷宫。四凤的咏叹调在这样的声场中不断体现和变化,隐喻着命运的轮回和人性的扭曲。自然。这种空间与声音的“复调”,将剧中封建家庭在精神压力、代际困境等问题上的悲惨冲突映射出来,促使观众反思权力的规训和亲密关系中的情感差异。 《骆驼祥子》利用水力机械,让一辆高速人力车驶过礼堂,留下深深的车辙。它采用“空间意向”的方法,利用黄包车的轨迹来表现祥子的奋斗历程。 《狂人日记》,通过谵妄独白和电视太极法,清晰地展现了个体傲慢无助的状态,反映了现代社会个体真实体验被“他人的目光”所吞噬,以及沟通失败背后的深深悲伤。

中国戏曲通过构建独特的审美风格,创新地表达了中华优秀传统文化,学习互鉴,反映现实生活,启发当代人。ary 声音同时继承了东方节奏的遗传密码。这不仅是一种创新理念,更是文化自信的充分展现。

《光明日报》(2025年10月29日第16页)

作者:桂楠(中央戏剧学院戏曲系讲师)

戏曲作为一门综合艺术,善于表达情感,具有高贵、宏大、深邃的审美品质。它是最能表达时代精神的艺术形式之一。近年来,中国戏曲新剧目不断涌现,达到了自20世纪50年代、60年代以来的又一个创作高峰。回顾中国歌剧的发展史,如何让几百年前诞生于欧洲的综合艺术闪耀东方舞台,讲好中国故事,一直激励着中国歌剧人不断探索。

歌剧《党的女儿》剧照及资料照

建立独特的审美风格

近年来,民族歌剧的创作逻辑除了延续经典民族歌剧的伟大传统、坚持现实主义原则外,在创作方面也走出了一条诚信创新的道路。旁白、音乐和舞台美。

革命历史题材民族歌剧的创作体现了英雄人物塑造更加丰富、立体化的趋势。例如,《派对女孩》创新地将八分钟“满屋子”的春景融入到行刑场景中,给了主角充足的空间来表达内心的情感。这首咏叹调表现了“党的女儿”田玉梅的不畏死亡、对敌人的怨恨、对人民的执着、对光明的渴望、对悲惨岁月的追忆、对女儿的不舍等复杂的情感。又如《沂蒙山》,通过海棠、林盛、孙九龙等人物的命运交织,构建了多层次的叙事网络。剧中,无论是夏河怀抱婴儿牺牲,孙九龙慷慨赴死,还是林盛的剧情设计与敌人同归于尽,亦或是小山子主动引诱作为敌人,革命叙事保持了史诗的分量,同时坚持真诚的人。

在音乐语汇方面,民族歌剧勇于探索,采用了更为系统的音乐重构方法,取得了令人满意的效果。例如,在《沂蒙山》中,以山东民歌《沂蒙山小调》为主要音乐素材,在多个章节中进行划分和运用,使剧中人物的情感更加富有层次,为人物增添了地域特色。在铺天盖地的希望《杜鹃花》和咏叹调《送别亲人》中,器乐和声乐完全结合在一起,创造出令人惊讶的悲剧效果;独唱《你在家乡等我》与红军合唱《送别亲人》构成了一个具有相同民族背景和宏大交响色彩的声音空间。新创作的《冰山上的客人》包括原歌剧的音乐和该剧的基调一般都是同名经典电影。其中,经典的四声部重唱《今夜无星光》根据不同的情绪,采用不同的调式变化和灵活的节奏,让四人独特的声音穿插在剧中,营造出强烈的艺术感染力。

传统戏曲往往有写实的场景,但现在的作品注重舞台技术的综合运用,创造富有想象力的舞台。例如,国家大剧院版《洪湖红卫兵》整个舞台形状像一艘船,以幕布为帆,数十米长的缆绳从舞台舞台到观众席从上到下延伸。当序曲响起时,四位红卫兵拉动了礼堂内的缆绳,幕布“帆”卷起,预示着这个故事发生在洪湖之滨。舞台上方不是普通的幕布,而是一波又一波的幕布。天空由一个大卷轴组成。舞台地面投影呈现出一波又一波的湖面,营造出“洪湖千里,荷田深处”的意象。 《李清照》舞蹈舞台设计融入了宋代美学,利用动态雨幕、水景和灯光投影营造出诗意的空间。它将李清照诗中的意境、生活事件和内心情感进行视觉上的“翻译”,创造出充满诗意的流动的戏剧空间,真正实现了“人、词、景”的统一。

当前,民族歌剧的创作更多地追求具有审美深度的艺术建构。通过叙事结构的重构、音乐语汇的系统变化、舞台美学的形象表达等,逐渐建立起独特的艺术表现方式。

歌剧《李清照》包含文件图片

当地的风景活动特征 文化意识

早年,一些西方创作者运用中国元素创作歌剧作品。例如,意大利作曲家贾科莫·普契尼在《图兰朵》中以《茉莉花》的旋律作为背景音乐,营造出东方色彩。法国思想家伏尔泰曾根据中国元剧《赵氏孤儿》的故事创作了五幕悲剧《中国孤儿》,将启蒙思想内容包裹在东方故事的外壳中。随着戏曲艺术在中国的发展和成熟,越来越多的创作者开始用本土视角讲述自己的故事。这种探索不仅仅是将中国文化作为创作元素纳入其中,而是走向文化基因的深度编码,体现了中国戏曲创作的文化自觉。

2011年国家大剧院版《赵氏孤儿》是西方交响乐与国剧有机结合的代表作。该剧的创作视野聚焦于“舍生取义”的中国传统精神。情节设计注重描写人物内心情感,制造戏剧冲突。音乐融合了中国传统音乐的五声音阶和半音阶模式。以宫、商、角、征、羽为主的五声调式,具有东方质朴、庄重的态度,为春秋悲剧奠定了深厚的邪教基调和独特的民族认同。半音阶是西方歌剧音乐中表达复杂情感、内心冲突和戏剧张力的有力工具。它的介入打破了五声音阶风格空间相对流畅、稳定的声音,准确地描绘了程婴在伟大伦理选择下的痛苦、纠结、恐惧和牺牲。比如剧中的主题音乐《摇篮曲》,就采用了《诗经》的“反复重复”的方法,既保留了东方之美,又符合当代审美。

这一创作创新在广州大剧院制作的《马可·波罗》中得到了进一步的拓展。该剧以马可·波罗沿着丝绸之路穿越古代中国为主要情节。五个场景融合了西方古典音乐、西洋音乐、江南丝竹、蒙古呼麦四种音乐风格,展现出层次之美。全剧的大爱也集中在高潮唱段“你有未来,别人有明天”,展现了中国传统文化的和谐和谐。对理想的追求带来美好的世界观。

当代歌剧创作的文化自觉还体现在对时代要求和当代社会的传递上。例如,《林徽因》并不拘泥于肤浅的传奇故事,而是深入探讨了中国人的精神世界和人生价值观。以林徽因、梁思为代表的知识分子群体。以人生选择和文化使命为主线,构成了林徽因夫妇留学英美后回到祖国参观佛光寺、应县木塔等中国传统建筑后的不懈探索。剧中,林、梁横跨东西方,以全球视野重新发现和保护国家的文化瑰宝,提出了知识分子必须具备的使命。

可以说,当前的中国戏曲创作不是西方艺术的简单运用,而是中华优秀传统文化在互学互鉴中的创新表达。

传统与实验的共生

当代前卫实验戏剧因形式创新的浅层追求而腐化,因艺术本体的哲学腐朽而加深。中国戏曲创作不断前行对散文的探索,特别是将现代经典改编成文学。

以鲁迅的文学改编为例。 1981年,《悲伤》开启了文学经典运作的大门。二十多年后,2024年的北京室内歌剧第二季,推出了五部鲁迅文学改编的新作品。它们不再是原作的简单复制品。导演易黎明用音乐来演绎火热的情感。在由大华电影院改造而成的剧场里,观众通过七个玻璃空间封闭起来,如同行走在鲁迅建造的宇宙迷宫中。工作时,PIPA与电子音效碰撞,演员们如洪水般在礼堂周围爆发。这种对传统观看关系的解构,将观众拖入眼帘的思想风暴。例如,《老子从孤独中走出来》改编自鲁迅《新故事》中的短篇小说《离开孤独》。舞台就像一个艺术博物馆时间和空间的折叠。当老子戴着鸭舌帽、怀着破旧的布鞋出现在舞台上时,五声音阶在保温杯和算盘的碰撞中被打破。舞台上散落的共享单车和旧算盘构成了荒诞的互文。实时股市数据在电子屏幕上滚动,与背诵《道德经》的孤独男声形成鲜明对比。这种古代和现代语法阶段的错位创造了一个强有力的批判性对话时间和空间。

中国戏曲的前卫实验就像一场跨越时空的文明对话。讲故事不再是单一的目标,而是通过思想碎片的分割不断重建艺术与现实的对话。 《雷雨》把周公馆的客厅变成了流动的玻璃迷宫。四凤的咏叹调在这样的声场中不断体现和变化,隐喻着命运的轮回和人性的扭曲。自然。这种空间与声音的“复调”,将剧中封建家庭在精神压力、代际困境等问题上的悲惨冲突映射出来,促使观众反思权力的规训和亲密关系中的情感差异。 《骆驼祥子》利用水力机械,让一辆高速人力车驶过礼堂,留下深深的车辙。它采用“空间意向”的方法,利用黄包车的轨迹来表现祥子的奋斗历程。 《狂人日记》,通过谵妄独白和电视太极法,清晰地展现了个体傲慢无助的状态,反映了现代社会个体真实体验被“他人的目光”所吞噬,以及沟通失败背后的深深悲伤。

中国戏曲通过构建独特的审美风格,创新地表达了中华优秀传统文化,学习互鉴,反映现实生活,启发当代人。ary 声音同时继承了东方节奏的遗传密码。这不仅是一种创新理念,更是文化自信的充分展现。

《光明日报》(2025年10月29日第16页) 上一篇:普惠小微贷款余额突破36万亿元

下一篇:没有了

下一篇:没有了

相关文章

- 2025/10/30中国戏曲创作的三大趋势

- 2025/10/29普惠小微贷款余额突破36万亿元

- 2025/10/29山西18个项目角逐全国博士后竞赛促进科

- 2025/10/28大格局、大机遇、大舞台——台湾同胞和

- 2025/10/28审查国家重大项目。这份旅行清单太硬核

客户经理

客户经理